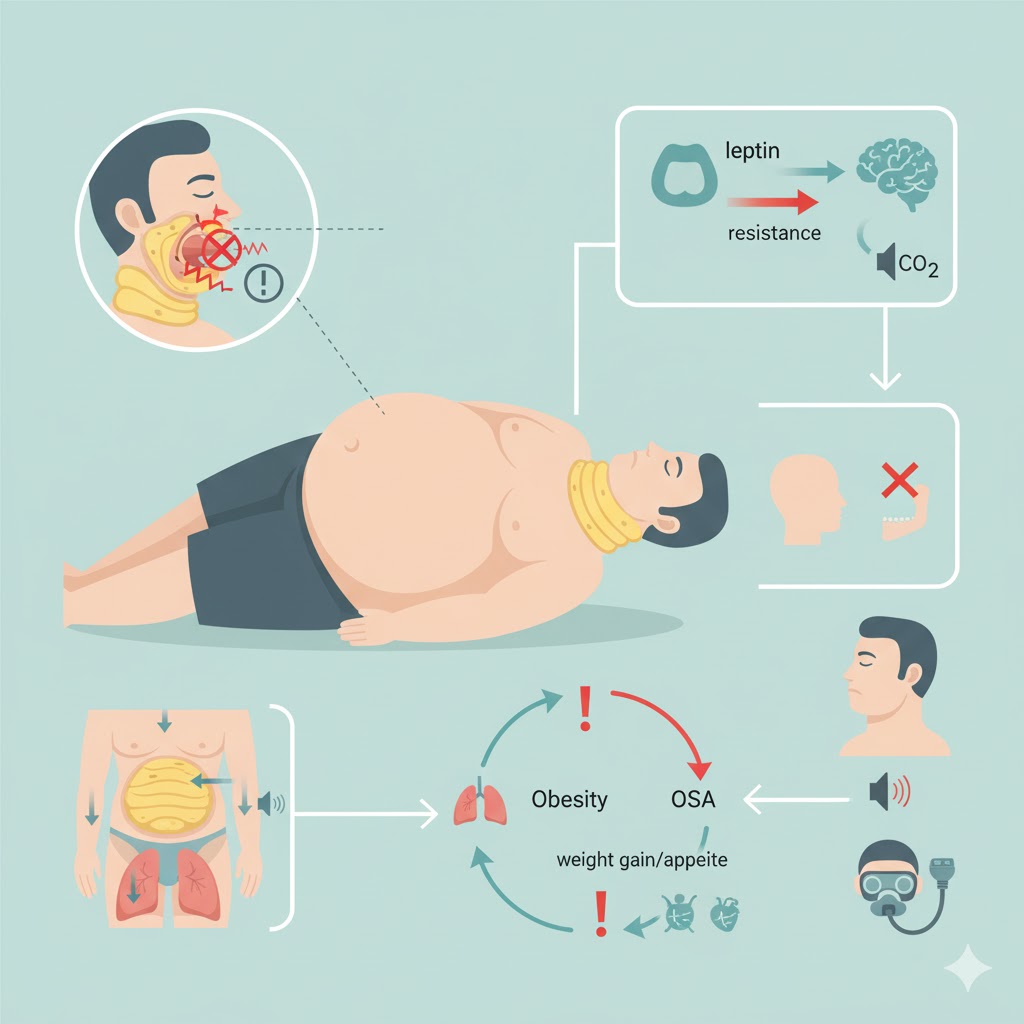

肥満により首まわり・舌・咽頭など上気道の軟部組織に脂肪が蓄積し、睡眠中に筋肉がゆるむと気道が狭窄・閉塞しやすくなるため、閉塞型睡眠時無呼吸症候群(OSA)が起こりやすくなります。 また腹部肥満は横隔膜や肺の拡張を妨げて換気を浅くし、無呼吸や低換気を助長します。

上気道が狭くなるしくみ

肥満では首周囲や咽頭壁、舌(舌根)に脂肪沈着が増え、もともと睡眠中に低下する咽頭筋の緊張がさらに弱まると、狭くなった気道が容易に潰れて無呼吸やいびきを引き起こします。 舌の体積増加と舌根沈下は仰臥位で顕著になり、気道閉塞の主要因となります。 これらの構造的変化により、肥満はOSAの最も強い危険因子の一つとされています。

体幹・腹部脂肪と換気の低下

腹部脂肪が増えると横隔膜の動きが制限され、肺の拡張が妨げられて呼吸が浅くなります。 肥満では呼気予備量や機能的残気量が低下し、換気効率が落ちることで睡眠中に低酸素・高二酸化炭素血症をきたしやすく、無呼吸・低換気の悪化につながります。

ホルモン・代謝の影響

脂肪組織から分泌されるレプチンは本来呼吸刺激作用を持ちますが、肥満ではレプチン抵抗性が生じやすく、呼吸ドライブが十分に高まらず高二酸化炭素血症を招き、無呼吸や肥満低換気症候群の発症・重症化に関与します。

体質・骨格との相互作用

肥満が同程度でも、上気道が相対的に狭い骨格(下顎が小さい、上咽頭スペースが狭いなど)では閉塞が起きやすく、アジア人ではこうした形態的特徴により少しの脂肪増加でもOSAのリスクが上がりやすいとされています。 一方で痩せ型でも骨格や扁桃肥大など別要因でOSAは起こり得ますが、肥満は最も頻度の高い増悪因子です。

悪循環と合併症リスク

肥満はOSAを悪化させ、OSAは睡眠の断片化とホルモン異常で食欲増進・体重増加を促し、負のスパイラルを形成します。 未治療のOSAは高血圧や動脈硬化、心血管イベントのリスクを高めるため、評価と治療(体重管理、CPAPなど)が推奨されます。

肥満と閉塞型睡眠時無呼吸症候群

Uncategorized

Uncategorized

コメント